Por que artistas estão digitalizando sua própria imagem?

A mais recente e curta temporada de "Black Mirror" não agradou a todos, em especial o episódio "Ashley Too", protagonizado por Miley Cyrus, que acabou ganhando um toque de "filme de Sessão da Tarde" em vez de se focar na premissa distópica e crítica que fez com que a série ganhasse repercussão. Apesar disso, o tema ali trabalhado não é novidade nem para obras de ficção científica ocidentais ou orientais.

De acordo com o site Technovelgy, que mapeia as primeiras obras de ficção científica a tratarem de determinadas tecnologias existentes, podemos mencionar como uma das obras mais antigas que descreveram a possibilidade de se criar um ídolo virtual o romance "Idoru", de 1996, escrito por William Gibson. Essa foi uma temática bastante explorada pelo autor que, aliás, sempre esteve muito alinhado à cultura pop em suas construções de cenários e narrativas. Ainda antes deste romance, em 1988, o escritor também começou a introduzir esse conceito em "Mona Lisa Overdrive" a partir das estrelas de simstim, isto é, celebridades de conteúdos de realidade virtual super imersiva.

Em "Idoru", no entanto, o que Gibson explora é a cultura dos idols japoneses. O conceito, em si, fala sobre a prática de fabricação de celebridades que atuam como cantoras, atrizes, dançarinas e modelos. Existem agências especializadas em recrutar pré-adolescentes e adolescentes com pouca ou nenhuma experiência na indústria do entretenimento, então preparando-as para uma carreira que, no entanto, possui uma "data de validade": a maioria das mulheres deixam de trabalhar como idols aos 25, enquanto que homens têm uma duração maior, trocando de carreira com 30 a 45 anos (o que só reflete o problema do envelhecimento da mulher como algo de valoração negativa). Não obstante, ídolos ainda têm que seguir um código de conduta e de imagem, o que significa que eles não podem se casar, por exemplo – e isso já levou a uma grande polêmica quando uma idol foi "denunciada" por estar em um relacionamento.

De acordo com um artigo publicado pela BBC em 2017, diferente das celebridades tradicionais ou mais conhecidas no ocidente, os ídolos japoneses não vendem produtos, mas sim "sonhos". No documentário "Tokyo Idols", disponível na Netflix e também mencionado no artigo, acompanhamos a trajetória de uma garota chamada Rio que ainda luta para desenvolver sua carreira como ídolo e isso envolve reforçar um aspecto infantilizado, "kawaii" (fofo) e de proximidade e suporte aos seus fãs que são majoritariamente homens de meia idade dispostos a investir altas quantias em seus shows, merchandising e serviços ou até mesmo na confecção de presentes especiais para seus ídolos preferidos. E há uma vasta gama de opções: o documentário menciona que há mais de 10 mil adolescentes trabalhando como ídolos no Japão. Elas fazem shows em karaokês chamados "idol cafés", transmissões em webcam e movimentam um mercado de US$1 bilhão por ano.

De acordo com o comentador cultural Akio Nakamori, há um motivo distinto e surpreendente pelo qual esses homens se devotam a seguir essas garotas e isso tem a ver com a recessão japonesa: "Há paralelos entre Londres dos anos 1970 e o Japão de hoje. A economia estagnada e a cena cultural morta. As pessoas estavam procurando por algo novo. Londres inventou o Sex Pistols. A resposta japonesa foi a cultura dos ídolos." Nesse sentido, a diferença da ficção científica de Gibson estava na possibilidade de se criar uma idol em realidade virtual, isto é, uma personagem totalmente fictícia e feita de computação gráfica.

Hoje, com a popularização do software Vocaloid e suas personagens que dão rosto e corpo às vozes criadas a partir de amostras de vozes humanas, vemos o surgimento de um novo nicho de entretenimento com a revenda de produtos que variam entre objetos de decoração e brinquedos até games e ingressos para shows de holografia, no qual milhares de fãs ao redor do mundo assistem à uma enorme projeção da Vocaloid mais famosa, Hatsune Miku. Ela, que já até participou de um programa de David Letterman, agora transita entre todas as plataformas, digitais ou físicas, como dados ou como luz, e também reúne uma grande base de fãs responsáveis por um lucro que, em 2012, somava mais de US$ 120 milhões.

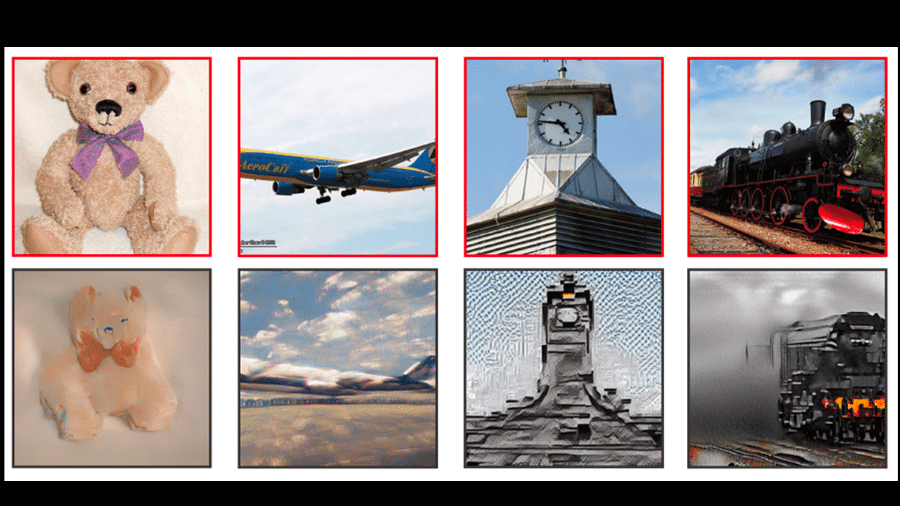

Quando Ashley é transformada em um robô multiplicável ou em um holograma controlável em "Ashley Too", "Black Mirror" recicla todas essas ideias que já estão circulando pela ficção científica e pela cultura pop desde pelo menos meados dos anos 1990, sem necessariamente atualizar seu discurso com uma crítica tecnológica que dá vazão a novas possibilidades mais atuais e futurísticas, como é o caso dos deep fakes. A tecnologia, que começou a ganhar popularidade por ser capaz importar o rosto de famosas em trechos de filmes pornográficos, já se espalhou para a aplicação em vídeos de pessoas públicas e políticos, como é o caso do vídeo de Barack Obama criado pelo diretor Jordan Peele. Como cada vez mais a técnica vem se aprimorando e se popularizando, vemos também o surgimento de iniciativas governamentais em não apenas identificar os conteúdos falsos, como também regulá-los.

Sendo este um desdobramento ainda mais perigoso e sofisticado do que as fake news, os deep fakes têm como premissa a manipulação dos quadros de diferentes vídeos como amostragem, de modo a criar um conteúdo sobreposto e que se adapta ao material original conforme o programa consegue reconhecer as expressões faciais e então correlacioná-las com a amostragem das imagens a serem enxertadas.

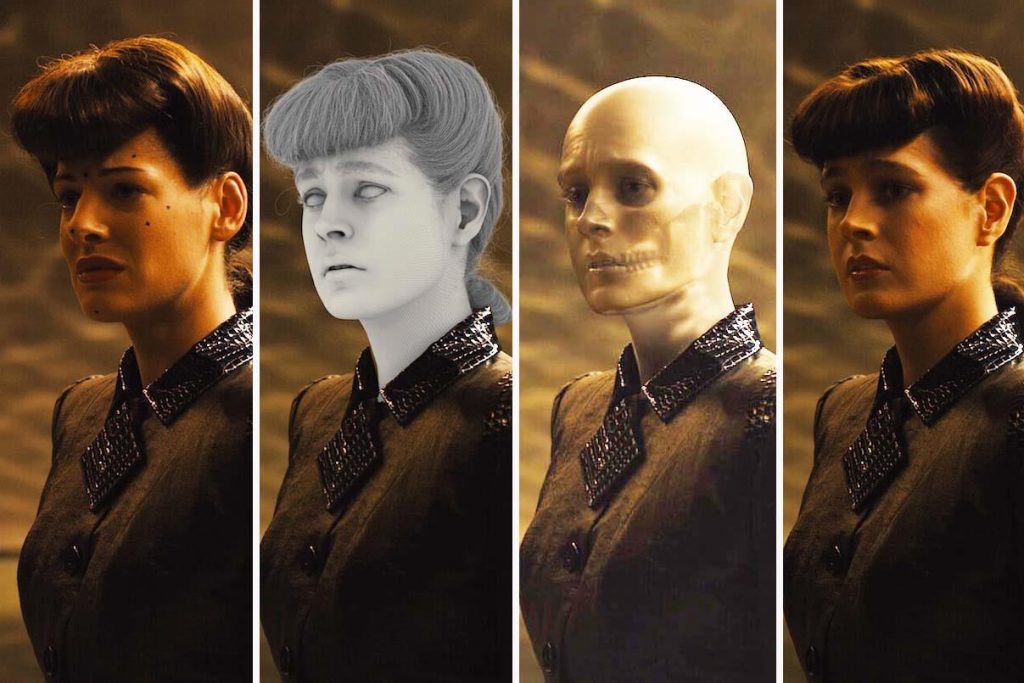

Esta técnica, junto à criação de modelos de computação gráfica, pode indicar uma possibilidade de fazer perdurar e se multiplicar a imagem de pessoas públicas ou indivíduos comuns, assim como já conseguimos verificar entre atores e celebridades atuais. Exemplos como a aparição computadorizada de Carrie Fisher em "Star Wars" ou mesmo o resgate da imagem jovem Sean Young em "Blade Runner 2049" demonstram como a técnica já vem sendo usada no cinema contemporâneo como forma de resgatar a imagem de artistas falecidos ou que já envelheceram – algo que fica cada vez mais importante, já que vivemos uma onda de cultura pop baseada em revivals.

Etapas de processamento da imagem do rosto mais jovem de Sean Young, em "Blade Runner" (1982), sobreposta ao corpo da dublê que serviu de "fantoche" para essa técnica de computação gráfica.

Curiosamente, o sociólogo Edgar Morin foi um dos autores a tratar da questão das celebridades hollywoodianas a partir do que ele chamou de "Novos Olimpianos". Para Morin, essa nova categoria de pessoas públicas, desde artistas até políticos e celebridades em geral, fez com que certos indivíduos conquistassem um posto no imaginário cultural similar ao que os deuses gregos representavam na Grécia Antiga: eram parecidos com humanos, transitavam entre eles, mas ainda assim estão em uma categoria superior, hoje conquistada através da magia de sua fama e da replicação de suas imagens como uma forma de garantir onipresença. Em suas palavras:

Como toda cultura, a cultura de massa produz seus heróis, seus semideuses, embora ela se fundamente naquilo que é exatamente a decomposição do sagrado: o espetáculo, a estética. Mas, precisamente, a mitologização é atrofiada; não há verdadeiros deuses; heróis e semideuses participam da existência empírica, enferma e mortal. Sob a inibidora pressão da realidade informativa e do realismo imaginário, sob a pressão orientadora das necessidades de identificação e das normas da sociedade de consumo, não há grande arrebatamento mitológico, como nas religiões ou nas epopeias, mas um desdobramento ao nível da terra. O Olimpo moderno se situa além da estética, mas não ainda na religião. (…)

Como estão longe as antigas lendas, epopeias e contos de fadas, como estão diferentes as religiões que permitem a identificação com o deus imortal, mas no além, como estão ignorados ou enfraquecidos os mitos de participação do Estado, na nação, na pátria, na família… Mas como está próximo, como é atrativa e fascinante a mitologia da felicidade.

Assim, o diagnóstico feito por Nakamori em "Tokyo Idols" encontra paralelo no discurso de Morin quando este fala sobre a decadência das certezas e instituições como um fermento para o culto às celebridades e a eleição destas em um posto de semideuses – algo que também encontra paralelo na leitura de Zygmunt Bauman sobre a pós-modernidade e suas incertezas.

O crítico de arte Christopher Phillips analisou a obra de Andy Warhol a partir dessa perspectiva, conforme o artista americano criava quadros de celebridades usando a técnica da serigrafia para replicá-los como bens de consumo produzidos em larga escala numa fábrica. Warhol, aliás, apelidou seu ateliê de "Fábrica" justamente por trazer como mote de sua criação artística a tentativa de transformar a arte (e ao mesmo tempo criticá-la) em indústria de bens de consumo: uma exacerbação da reprodutibilidade técnica discutida por Walter Benjamin.

No entanto, ao mesmo tempo em que Warhol intercalava suas peças envolvendo caixas de detergente em pó e serigrafias de Elvis Presley e Liz Taylor, o artista também deu início a uma nova série de imagens chamada "Death and Disaster" (1964), na qual trabalhava com fotografias de acidentes de trânsito, suicídios, retratos de criminosos, cadeiras elétricas, uma nuvem-cogumelo de uma explosão nuclear ou mesmo cães atacando manifestantes negros no Alabama. De acordo com Phillips, era justamente nessa oscilação entre objetos triviais e celebridades da cultura pop com cenas macabras que o artista trazia à tona uma das suas principais premissas criativas: o medo da morte e a tentativa de tornar o ser humano um objeto reprodutível e, portanto, imortal.

Considerando-se o ponto de vantagem da tradição ontológica desde Aristóteles a Heidegger, uma mudança sem precedentes aconteceu: "o ser efetivo" agora pertence não ao indivíduo, mas às séries, à pluralidade, à reprodutibilidade. Em um mundo conduzido pelo tempo da produção e do consumo em massa, aquilo que não pode ser concebido, produzido e disseminado em múltiplas formas não pode mais ter uma existência significativa. Ou, como [Günther] Anders coloca ironicamente, nós passamos a habitar um mundo baseado no "caráter de commodity de todas as aparências", de onde "a realidade surge primeiro pelas reproduções". (Phillips, 1994)

Ou seja, de acordo com a análise de Phillips inspirada no livro "Die Antiquiertheit des Menschen", de Günther Anders, vivemos um momento de ascensão e intensificação das mídias em que misturamos o real com o virtual. Para o crítico, as imagens possuem um caráter ilusório decorrente do realismo de suas capturas feitas por câmeras fotográficas, por exemplo, de modo que elas passam a ser "experienciadas nem como 'eventos imediatos' ou como 'representações mediadas', mas algo novo como um híbrido dos dois." É nesse sentido que o consumidor da mídia de massa acaba por desenvolver uma espécie de "senso de existência diante de um mundo que nunca foi totalmente presente ou ausente, mas que paira, assim como um fantasma, sempre fora do alcance."

Entremeados nas imagens da publicidade, do cinema e das redes sociais, vivemos uma "ambiguidade ontológica", como define Anders, assim sentindo que "o mundo parece nos ser imediatamente perceptível mas do qual estamos irrevogavelmente separados" e, assim, nos tornamos voyeurs da realidade – seja ela imagética ou física, uma vez que tudo se encontra confuso em nosso momento atual.

E como essas imagens são tecnológicas e criadas com o apoio de máquinas, vemos nestas criações e criaturas uma perfeição "insuportável" que não só ressalta nossos defeitos físicos e psicológicos, como também nos recorda de nosso prazo de validade, isto é, nossa degeneração e mortalidade que têm uma duração muito inferior à das máquinas. Diante de sua perfeição e longevidade indefinida, o fato de sermos mortais e mais suscetíveis à entropia se torna um motivo de vergonha e, por isso, desejamos conquistar o que Anders chamava de "reencarnação industrial", seja ela plasmada através do transumanismo e suas vertentes de busca pela imortalidade ou pela tentativa de nos tornarmos tão assépticos e reprodutíveis quanto as máquinas.

Para Phillips, portanto, celebridades são pioneiras no experimento consciente de redução de suas próprias individualidades a uma série de características facilmente transmissíveis, o que torna possível a sua transposição para um plano "ontologicamente superior" e reprodutível: Marilyn Monroe, resumidamente, se reduziu a um penteado, um vestido icônico e sua maquiagem; Elvis Presley se reduziu a sua voz, seus cabelos e passos de dança; como hologramas, eles permanecem vivos e reprodutíveis no futuro imaginário de "Blade Runner 2049" e nas nossas variáveis releituras da cultura pop contemporânea. Mesmo fisicamente mortos, continuam vivos em nossa memória cultural.

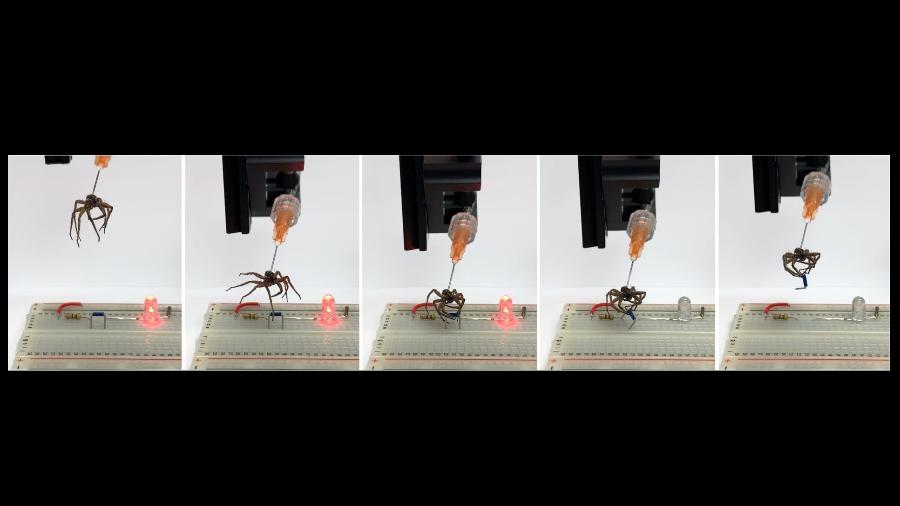

E a verdade é que hoje já há atores tentando se digitalizar para continuar suas carreiras para além do túmulo, como descreve a reportagem do site MIT Technology Review do ano passado. Ali somos apresentados a uma empresa chamada Digital Domain, que já trabalhou em grandes produções como "Avengers: Infinity War" e "Ready Player One" produzindo elementos de computação gráfica. Mas o mais curioso é que essa mesma empresa está trabalhando em um novo serviço para atender celebridades individuais, de modo que elas mesmas possam comprar um "pacote de imortalização digital", uma vez que a empresa pode escaneá-las em seus mínimos detalhes visuais e então imortalizá-las como imagem digital totalmente manipulável e replicável – isto é, o sonho de Warhol.

Para isso, a Digital Humans, nova unidade de negócio da Digital Domain, oferece escaneamentos capazes de capturar a face de seus clientes a partir de todos os ângulos possíveis, assim dando a opção de recriar sua presença em conteúdos futuros. Usando centenas de luzes de LED arranjadas em uma esfera, várias imagens podem ser gravadas em segundos de captação da pessoa em todos seus detalhes, até mesmo seus poros. Para quem assistiu ao filme "The Congress", de 2013, essa descrição parece familiar ao que ocorre a Robin Wright, que interpreta a si mesma em um futuro no qual ela é confrontada pelo convite de escanear seu corpo e, assim, tornar-se uma imagem completamente reprodutível e customizável em diferentes filmes e peças audiovisuais que ela sequer tem controle sobre.

E ao mesmo tempo que cada vez mais atores digitalizam suas imagens ainda jovens e cada vez mais a computação gráfica evolui, mais realista, popular e aperfeiçoada fica a técnica que pode tanto ser aplicada na inserção dessas imagens em conteúdos audiovisuais futuros, como também na transposição dessas imagens em hologramas que poderão ter uma tecnologia ainda mais avançada do que a utilizada nos shows holográficos de Hatsune Miku ou de Tupac e Michael Jackson. Mas, assim como problematiza o filme "The Congress", até que ponto isso é uma vantagem para os artistas e não um descolamento da imagem de uma pessoa de sua própria individualidade como ser humano? Mais do que filosófico, o questionamento também perpassa por questões legais, pelas quais podemos aprofundar ainda mais o tema do direito de imagem.

Em "Imagem", conto publicado na coletânea "2084: Mundos Cyberpunks", o escritor Rodrigo Ortiz Vinholo comenta sobre um futuro no qual uma pessoa, mesmo sem autorização, poderia ter sua imagem utilizada na criação de robôs com sua aparência, o que poderia se desdobrar em um rechaçamento público, assim como se a vítima, na realidade, estivesse tentando "roubar" a aparência do produto ao se utilizar de procedimentos cosméticos e não ser capaz de provar que ela é ela mesma e não um "cover". Apesar de o conto levar o tema ao absurdo, também esta foi uma problemática vista em "The Congress": quando qualquer pessoa pode usar o avatar de Robin Wright, a própria Robin não é mais reconhecida nesse mundo virtual.

Entre tais possibilidades tecnológicas, encontramos mais uma vez a angústia humana da morte e do deterioramento, seja por questões existenciais ou mesmo estéticas e egocêntricas. Enquanto assistimos a uma indústria fabricando ídolos, também acompanhamos o surgimento de celebridades puramente virtuais que antecipam a proposta do roboticista Hiroshi Ishiguro quando ele fala em substituir celebridades por robôs, uma vez que estes não se cansam, não envelhecem, são reprodutíveis em escala e podem facilmente se subjugar às regras de conduta dos idols.

Entre a libertação das regras mercadológicas impostas às pessoas públicas e a emancipação da condição finita da humanidade, ainda que de um ponto de vista simbólico, o que vemos com a possibilidade de digitalização do corpo e da imagem de uma pessoa é só mais um desdobramento da maneira como comercializamos imagens e as misturamos em nossa realidade, conforme indicam Anders e Phillips. Por outro lado, também essa é uma tentativa de nos registrarmos como máquinas que sobreviverão à degeneração da carne em forma de memória através da cultura e do tempo. Enquanto não conseguimos, de fato, impedir o envelhecimento e cancelar a nossa própria morte, buscamos fazê-lo em nossa existência imagética – afinal, estamos todos inseridos nessa "ambiguidade ontológica" em que imagens e corpos se amalgamam na nossa percepção da realidade.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.