Humanos geneticamente modificados: soberanos ou oprimidos?

E se você pudesse editar seu próprio DNA, você o faria? Removeria do seu código genético o gene responsável por algum distúrbio psicológico que você venha a ter, ou alguma doença herdada de seus pais, ou então o gene que te faz mais propenso à obesidade, ou talvez até o gene que te faz ter olhos castanhos e não azuis? Bem, talvez agora seja um pouco tarde demais, mas, e seus filhos? Se você pudesse escolher não apenas os traços físicos, mas também cognitivos e biológicos do seu filho, você o faria?

E se você pudesse editar seu próprio DNA, você o faria? Removeria do seu código genético o gene responsável por algum distúrbio psicológico que você venha a ter, ou alguma doença herdada de seus pais, ou então o gene que te faz mais propenso à obesidade, ou talvez até o gene que te faz ter olhos castanhos e não azuis? Bem, talvez agora seja um pouco tarde demais, mas, e seus filhos? Se você pudesse escolher não apenas os traços físicos, mas também cognitivos e biológicos do seu filho, você o faria?

O que ocorre é que, em 2018, um cientista chinês modificou o código genético de duas gêmeas para que elas nascessem imunes ao vírus HIV, catapora e cólera. Ainda que o feito possa ser visto como uma conquista tecnológica, foi especialmente a questão ética que fez com que o mundo se chocasse diante da novidade – e por conta disso mesmo o cientista foi condenado pela justiça chinesa. Essa abordagem, popularmente conhecida como "designer baby", vem sendo especulada pelo menos desde 2015, porém somente agora algum cientista realmente aplicou a teoria em pacientes humanos.

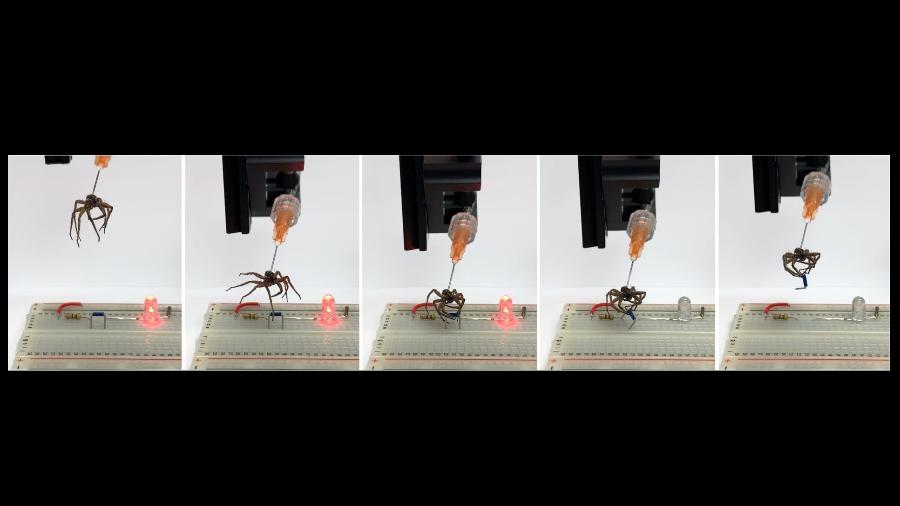

Técnicas como a CRISPR, que está entre as mais conhecidas no quesito edição genética, têm se mostrado inovadoras até mesmo na agricultura e pecuária, mas não se sabe dizer ao certo quais são os efeitos colaterais, inclusive em longo prazo, que uma modificação no DNA humano poderia gerar. Isto é, mesmo que essas crianças chinesas sejam imunes aos vírus designados, será que essa mudança não acarretará em alguma mutação ainda desconhecida ou até mesmo sem cura?

Já em 1982, o filme "Blade Runner" trouxe em pauta a ideia dos humanos artificiais, os replicantes. Diferentemente do livro de Phillip K. Dick, publicado em 1968, no longa dirigido por Ridley Scott não ficamos realmente cientes se os replicantes são robôs ou algum outro tipo de criatura artificial, uma vez que o texto de abertura localiza a história como ocorrendo no início do século 21, quando "a Corporação Tyrell avançou na evolução Robótica por meio da fase NEXUS – um ser virtualmente idêntico a um humano – conhecido como Replicante. Os replicantes NEXUS 6 eram superiores em força e agilidade, e pelo menos iguais em inteligência, comparados aos engenheiros genéticos que os criaram."

Enquanto no livro os replicantes são chamados de androides, então confirmando a ideia de que se trata de uma máquina cibernética apesar de algumas menções a tecnologias genéticas e biológicas, é especialmente no longa de Scott e de Dennis Villeneuve — diretor da sequência — que nos certificamos de que os replicantes são, na realidade, seres humanos geneticamente modificados para serem mais fortes e mais ágeis, porém o fato de ganharem consciência ou vontade própria é o que os fazem ser caçados ou "aposentados".

Em Gattaca, há um mercado negro em que pessoas geneticamente modificadas comercializam seus materiais biológicos para burlar sistemas de biometria.

Essa mesma premissa retorna nos anos 1990, quando o filme "Gattaca" (1997) aborda um futuro no qual a maioria das pessoas tiveram seu código genético editado antes mesmo de nascer, de modo que têm suas capacidades físicas e cognitivas aprimoradas. Aqueles que nasceram sem passar por esse procedimento são chamados de "Criança de Deus" (God child) e, por conta de seus "defeitos" não corrigidos por meio da edição genética, são renegados a uma casta inferior, portanto subjugados a um determinismo genético.

A diferença entre essas duas ficções no que diz respeito à abordagem que fazem do humano geneticamente modificado é que, enquanto em "Gattaca" os humanos geneticamente modificados são considerados a elite, em "Blade Runner" os replicantes são tratados como objetos sem autonomia, subservientes aos humanos naturais – agir por conta própria e demonstrar sentimentos é um comportamento desviante e passível de punição.

Enquanto os longas de Scott e Villeneuve trazem os replicantes menos como uma possibilidade de tecnologia futura e mais como uma metáfora sobre nossa relação com o outro (um recurso bastante comum na ficção científica que aborda robôs e alienígenas, por exemplo), "Gattaca" usa a mesma possibilidade tecnológica para extrapolar questões de preconceito e exclusão social por meio de uma lógica genética mais literal do que muitas vezes percebemos, afinal, o racismo também tem seu aspecto genético que, no entanto, possui pouca importância diante da subjetividade do que é visível, no caso, a cor da pele. Tão subjetiva é essa característica que, aliás, não são poucos os casos de membros de grupos separatistas e racistas que tiveram uma surpresa ao descobrir que possuem uma porcentagem de ancestralidade africana em seu sangue – como foi o famoso caso do supremacista branco Craig Cobb, que descobriu ter 14% de herança genética subsaariana.

Nesse sentido, quando pensamos em edição genética, pensamos menos na criação de uma geração de humanos acessórios como os replicantes do que o uso deliberado da técnica para a geração de uma nova onda de eugenia. O termo, aliás, foi criado em 1883 por Francis Galton e tinha como significado a ideia de um indivíduo "bem nascido". Nesse sentido, o conceito foi se desdobrando como um "estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente."

Para além da conhecida absorção do preceito ao longo do regime nazista na Alemanha, também no Brasil houve reflexos desse pensamento no início do século passado. O chamado Movimento eugênico brasileiro chegou até mesmo a ter uma publicação, o Boletim de Eugenia, no qual as elites brasileiras defendiam o conceito como um símbolo de modernidade, um recurso capaz de fazer o país progredir a partir de uma pauta que incluía educação higiênica e sanitária, educação sexual, seleção de imigrantes, controle matrimonial e reprodução humana visando à questão da miscigenação, do branqueamento e, por consequência, da suposta regeneração racial. Dentre alguns nomes célebres que apoiaram o movimento estava o escritor Monteiro Lobato e Edgard Roquette-Pinto, considerado pai da radiodifusão no Brasil. Segundo a pesquisadora Nancy Leys Stepan, autora do livro "A Hora da Eugenia: raça, gênero e nação na América Latina", os movimentos eugenistas latino-americanos tinham como premissa a ideia de que a miscigenação é o principal motivo pelo qual não conseguimos nos firmar como nações, enquanto que outros antropólogos como Néstor García Canclini têm sua obra especialmente dedicada à questão da complexidade dos povos latino-americanos justamente por conta da miscigenação.

Rebecca Cokley e sua família.

Esse é um tema que aparece no episódio "Designer DNA" da série informativa "Explained", disponível no Netflix. Lá são abordados os temores de que tal tecnologia não seja apenas usada para curar doenças hoje incuráveis, mas que também acabemos usando-as de forma acessória e racista ao reproduzir preconceitos e estereótipos que possuímos hoje. Nesse sentido, para além da explicação técnica, um dos pontos mais altos do episódio é quando somos expostos ao depoimento de Rebecca Cokley, uma ativista americana dos direitos das pessoas com deficiência física. Ela, como uma mulher grávida e anã, declara que, ainda que tivesse a possibilidade de editar seu filho, ela não o faria. Não é como se ter nanismo fosse um fator limitante para sua existência e no seu dia a dia: o pior de tudo, para ela, é o preconceito. Por isso, Cokley assume que preferiria manter esse traço como algo identitário, já que toda sua família também possui essa característica genética.

O documentário, aliás, também fala sobre pessoas que nasceram com autismo e Síndrome de Down, por exemplo, como uma forma de fazer a provocação: até que ponto usaremos a tecnologia de edição genética para curar doenças ou então acabar eliminando a diversidade entre os indivíduos? Até que ponto vemos discrepâncias genéticas como erros e não como diversidade? O que alguns cientistas defendem é que, na realidade, as técnicas de edição genética devem ser melhor usadas não para eliminar a existência de pessoas com alguma disfunção, como é o caso do autismo, mas sim para ajudá-las. Segundo o pesquisador Simon Baron-Cohen, "pessoas autistas têm uma combinação especial de forças e desafios. Essas forças incluem excelente atenção aos detalhes, memória detalhista, reconhecimento de padrões e honestidade. Nosso objetivo, como clínicos e também como cientistas, é fazer o mundo um lugar mais confortável para todas as pessoas, incluindo as autistas, viverem."

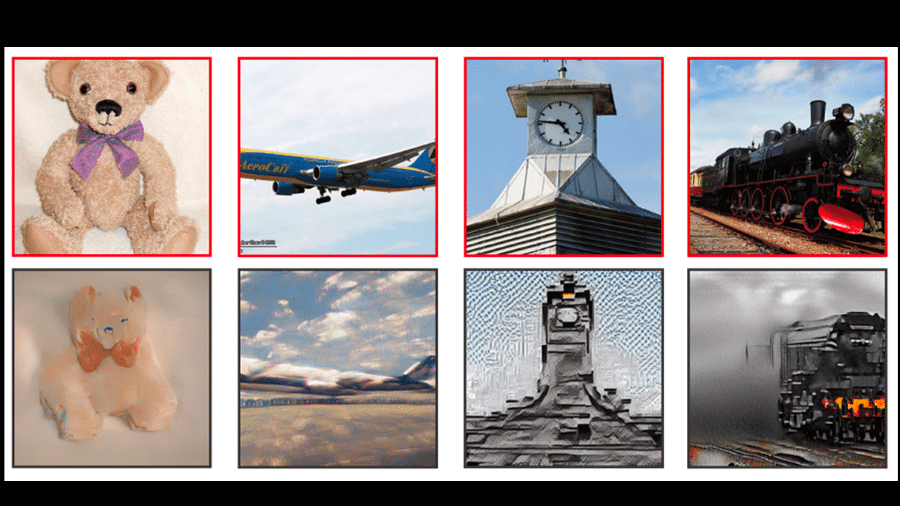

De um ponto de vista mais superficial, porém, outra questão que surge é a possibilidade e editar aspectos estéticos como a cor dos olhos, da pele e dos cabelos. Vivemos em um momento no qual lutamos pela desconstrução dos estereótipos de beleza que, por consequência, acabam trazendo consigo também uma perspectiva racista. O medo, nesse sentido, reside não tanto na capacidade de os pais poderem escolher a cor da pele e dos cabelos dos filhos, mas sim a reprodução desses preconceitos e estereótipos. E é nesse sentido que alguns chegam a fazer a pergunta se edição genética não poderia se tornar, no fim das contas, um sinônimo de racismo e de eugenia.

Em artigo para o Huffpost, Julia Brucculieri discute a homogeneização do ideal de beleza no Instagram e como a própria criatividade vem sendo limada a favor dos likes. Se hoje já praticamos essa estandardização através de soluções cosméticas, como agiríamos diante da possibilidade de edição genética?

Afinal, como aponta o biólogo molecular David King em artigo para o The Guardian, hoje já nos utilizamos de técnicas de "aprimoramento" como a cirurgia plástica para nos conformar às expectativas sexistas, racistas e idadistas. No entanto, "mais sutilmente, mas igualmente profundo, assim que começarmos a editar nossos filhos para ser do jeito que quisermos, estaremos apagando a diferença fundamentalmente ética entre commodities e seres humanos. Novamente, isso não é especulação: já há um mercado internacional de barrigas de aluguel nos quais os bebês são comprados e vendidos. O trabalho dos pais é amar as crianças incondicionalmente, independentemente de quão espertas/atléticas/superficialmente bonitas elas são; não transferir nossos impulsos e preconceitos em seus genes."

Desse modo, quando pensamos em um futuro povoado por pessoas geneticamente modificadas, parece-nos mais plausível imaginar um mundo no qual essas técnicas levarão à obtenção de um status superior aos demais em vez do surgimento de uma geração de indivíduos especificamente confeccionados para serem melhores funcionários. Mas apesar de esse cenário parecer distópico demais justamente por se utilizar da edição genética como metodologia, hoje já observamos outros meios que possuem a mesma finalidade: desde o consumo de cafeína até outras substâncias que são capazes de "hackear" nossa produtividade e, portanto, tornarmos mais eficientes e melhores trabalhadores.

Um passo adiante seriam os prostéticos e os implantáveis, que também podem ter a finalidade de aprimorar nossas capacidades físicas e cognitivas, o que nos leva à provocação: no futuro, tornar-se pós-humano não será mais uma opção? Seja qual for o meio, o que se vislumbra é a finalidade de ser melhores, mais rápidos e mais fortes – afinal, nosso trabalho nunca acaba.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.