Como as metáforas da ficção científica nos ajudam a entender a nós mesmos

Participei há alguns anos de uma oficina de escrita de ficção científica. O professor era o escritor Luiz Bras. Se o conceito da tarefa era simples, a realização passava longe disso: a missão era descrever o fluxo de consciência de uma criatura alienígena completamente diferente do ser humano. Parece fácil, principalmente quando pensamos na figura estereotipada do alienígena como uma criatura monstruosa, ao estilo do filme "Alien – O Oitavo Passageiro", ou ainda naquela típica representação de uma criatura verde de cabeça grande e olhos elípticos.

Mas mesmo essas representações possuem características humanas. A criatura projetada por H.R. Giger para a franquia "Alien" possui uma anatomia parecida à do ser humano (uma cabeça, dois braços e duas pernas). Na realidade, podemos ir um pouco além: o artista inseriu diferentes detalhes e objetos fálicos que lembram a genitália feminina na criação do universo da franquia e nos derivados da criatura (seus filhotes, ovos e casulos).

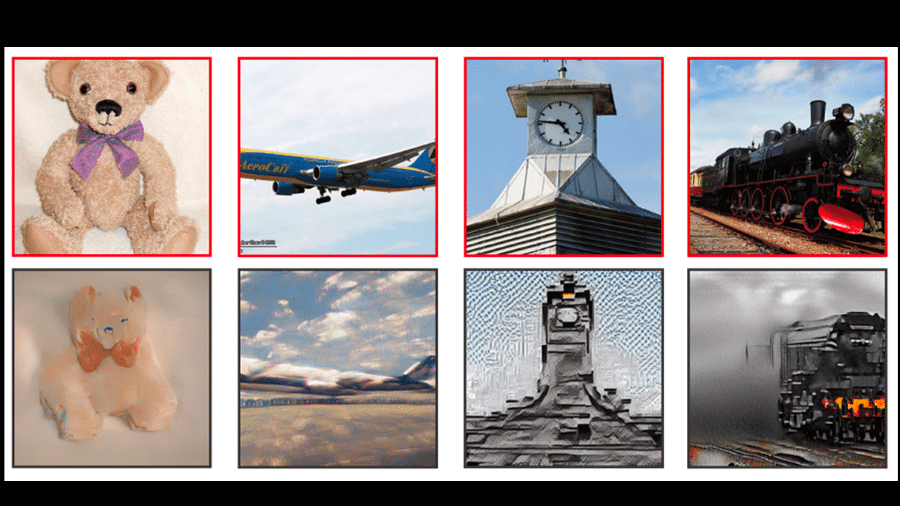

Mas, independentemente do quão criativos sejamos ou até de quão longe uma inteligência artificial possa ir para criar combinações aleatórias na confecção de criaturas únicas (como foi a proposta do algoritmo do jogo "No Man's Sky"), ainda assim é muito difícil de escapar do horizonte de eventos a nossa percepção e perspectiva humana sobre todas as coisas. Filósofos como Vilém Flusser, por exemplo, costumavam dizer que nós, como humanos, não conseguimos pensar a respeito de nada sem ser do ponto de vista do humano: todos os assuntos do homem são, em última instância, o homem. Isso pode parecer egocêntrico a priori, mas tal afirmação também aponta para essa habilidade como uma limitação nossa.

Diante disso, movimentos filosóficos e artísticos como a Ontologia Orientada ao Objeto, que têm autores como Bruno Latour e Graham Harman como vozes, sugerem um novo olhar (ou filosofia) que tenta fugir da perspectiva humana para pensar o mundo a partir das coisas – desde objetos inanimados e cotidianos, como um aspirador de pó, até novos entes que, apesar de não serem orgânicos, propõem uma nova reflexão sobre o conceito de uma possível vida artificial. Estes são os robôs.

Frank Kolkman & Juuke Schoorl – Outrospectre – Holanda

Obras como a instalação "Objective Realities", que foi criada pela artista Simone Rebaudengo em colaboração com o escritor de ficção científica Bruce Sterling, propõe uma experiência em realidade virtual que permite ao usuário uma visão do mundo a partir da perspectiva de uma tomada, de um aspirador de pó automático (Roomba) e de um ventilador. Exposta na FILE 2018, em São Paulo, a obra fazia um convite a vislumbrar o mundo a partir de uma outra visão que não a do humano, do mesmo modo que a instalação "Outrospectre" permitia ao visitante ver a si mesmo a partir de uma câmera de vídeo em 360 inserida na cabeça de um robô.

Nesse sentido, quando tentamos explorar uma nova perspectiva de mundo a partir de objetos, sejam eles inanimados ou que possuem um novo tipo de vida, como é o robô, é preciso entender a origem do próprio termo. A palavra "robô" foi proposta pela primeira vez em uma ficção: a peça "R.U.R." (Rossumovi Univerzální Roboti) de Karel Čapek, escrita em 1920. A expressão vem da palavra "robota", que em tcheco significa "trabalho forçado". Na ficção, ela se refere a uma criatura humanoide fictícia que exercia esse papel na sociedade. Apesar de existirem exemplos de autômatos desde a Grécia Antiga ou mesmo no antigo Egito e na China do século 10 a.C., estes ganharam novas versões mecânicas e pneumáticas antes de se transformarem em tecnologia eletrônica na década de 1940.

Nos anos 80 e 90, os robôs deixaram o espaço industrial para entrarem no dia a dia das pessoas, como brinquedos, com o lançamento do cachorro robô AIBO, da Sony, e mais tarde com o robô humanoide ASIMO, criado pela Honda. Foi só na virada do século 21 que os robôs começaram a ganhar pele de silicone e perucas de cabelo humano para que os limites realmente pudessem ser apagados. Era dada largada à era das ginoides até chegarmos aos dias de hoje, com a robô Sophia, da Hanson Robotics, ou a ginoide Erika, criada por Hiroshi Ishiguro.

Contudo, um século antes de Čapek ter publicado "R.U.R.", Mary Shelley estava escrevendo uma "nova versão" de um golem criado por um cientista – um enredo que, enfim, acabava por inaugurar o gênero da ficção científica. Ao combinar alquimia e química, Victor Frankenstein deu vida a uma criatura de aspecto terrível, porém altamente inteligente e sensível. Ainda embebido pelo Romantismo e, em especial, pelo Romance Gótico, o livro "Frankenstein" (1818) possui uma continuação em seu título que nem sempre é lembrada: "Frankenstein, ou, o Prometeu Moderno". Isto porque, ao mesmo tempo em que o romance de Shelley endereça questões inerentes ao que é ser humano, ela o faz por meio de uma criatura gerada pela ambição humana diante da tecnologia (daí a conexão com o mito grego de Prometeu), o qual serve de metáfora para suas reflexões.

Doutor Frankenstein e seu monstro na série Penny Dreadful.

Com Frankenstein, vemos então a exploração de tropos que se tornaram comuns nas narrativas de ficção científica e de horror: o cientista maluco, a criatura vingativa, o alienígena assassino e assim por diante. Esses estereótipos frequentemente presentes ao longo da literatura de gênero e até hoje explorados pelas franquias hollywoodianas acabam, muitas vezes, se focando na questão do medo diante do "outro" – afinal, a alteridade é um dos nossos maiores problemas ou, nas palavras de Sartre, "O inferno são os outros".

Em "Vampyrotheutis infernalis", o filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser reflete justamente sobre a questão da alteridade a partir do ponto de vista de um animal: a lula abissal que dá título ao livro. Em vez de considerar a obra parte do gênero da ficção científica, Flusser prefere denominar esse seu exercício de escrita como uma ficção filosófica: utiliza-se de dados científicos sobre a biologia do animal e, através dela, especula e traça paralelos e disparidades entre o animal e o ser humano.

Como um prolongamento dessa reflexão, os pesquisadores Erick Felinto e Lucia Santaella publicaram o livro "O explorador de abismos" (2012), porém abordando a questão da alteridade trazida por Flusser não a partir de um animal existente, mas sim de uma outra humanidade que emerge amalgamada à tecnologia: o pós-humano. Contudo, antes mesmo de chegar a esse cenário, o que ocorre é que, por muito menos, nós já nos estranhamos entre si por meio de manifestações como homofobia, racismo, xenofobia e tantos outros preconceitos que isolam um elemento de alteridade e o elegem a um posto de valoração negativa.

Quando a ficção científica traz suas criaturas, sejam elas de outro planeta, criações feitas em laboratório ou mesmo robôs, o que vemos é o trabalho filosófico do autor de ficção em eleger uma vida distinta como uma metáfora para um tema que é, em última instância, profundamente humano. O próprio romance gótico, bem como o romantismo, foram, na verdade, uma reação ao rápido desenvolvimento tecnológico que se dava à beira da Primeira Revolução Industrial. Os tropos ali explorados, portanto, serviam de metáforas para os sentimentos alimentados por aquela geração da qual fez parte Mary Shelley, mas também Lord Byron e Charles Baudelaire, que ficou conhecido por cunhar o termo "modernidade" (modernité) para designar a volatilidade e efemeridade da vida na metrópole urbana, bem como a responsabilidade artística de captar essa experiência.

Mais tarde e do ponto de vista político, um exemplo clássico do cinema de gênero foi o filme "Invasion of the Body Snatchers", de 1956, no qual somos apresentados a um cenário distópico em que os Estados Unidos são invadidos por esporos de plantas alienígenas que, ao se fertilizarem na terra e gerarem casulos, dão vida a duplicatas de outros seres humanos, então absorvendo suas características físicas, psicológicas e até mesmo suas memórias. O filme teve tal impacto que tornou-se até uma referência de uma expressão popular à época, as "pod people" (pessoas do casulo), a qual se referia a pessoas anestesiadas, sem emoções, como os duplicatas do longa.

A obra ganhou essa interpretação política especialmente por conta do ponto de vista de alguns críticos da época, que enxergaram na narrativa ficcional uma metáfora sobre a paranoia da infiltração comunista nos Estados Unidos, promovida pela senador Joseph McCarthy, bem como a anestesia das pessoas diante do contexto em que o país se encontrava. Curiosamente, nem o diretor ou o roteirista, bem como o autor do livro que foi referência para a adaptação cinematográfica, afirmam que sua intenção era que a narrativa fosse política – mas assim ela se tornou aos olhos da audiência.

No entanto, desde Isaac Asimov até Love Death Robots, o que vemos são robôs que inevitavelmente se assemelham a um humano, seja do ponto de vista físico ou mental. O filme "Her" (2013), por exemplo, foi uma grande virada de chave nesse sentido porque, apesar de a inteligência artificial Samantha possuir um nome humano e voz de mulher, ela não possuía corpo. Ainda assim, é inevitável não imaginá-la como a própria Scarlett Johansson, apesar dos esforços da narrativa em tentar abordar um relacionamento amoroso sem a necessidade de corporeidade. Isso não parece ser um problema para o protagonista Theodore – na verdade, o problema aparece quando Samantha ultrapassa os parâmetros que seriam possíveis de caracterizar uma humanidade para então se tornar o que é: uma máquina, uma inteligência artificial de possibilidades infinitas, inclusive de relacionamentos múltiplos. O "pecado" de Samantha foi não agir mais como humana tanto do ponto de vista cognitivo quanto moral (tradicionalmente, somos ensinados que humanos devem ser monogâmicos).

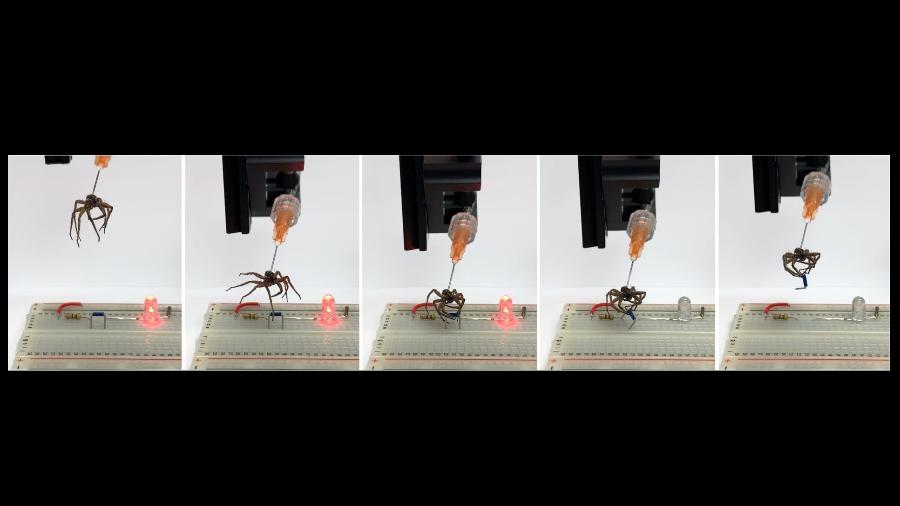

Em artigo para o site Think Progress, Alyssa Rosenberg traz como exemplo o curta "No Robots" criado por estudantes da San Jose State University, no qual vemos uma clássica cena na qual o robô é posto como o Outro que nos dá medo, ódio e o qual repudiamos. Mas enquanto filmes como "Exterminador do Futuro" ou mesmo a série "Battlestar Galactica" trazem robôs assustadores e que se rebelam contra a humanidade, em "No Robots" o que conhecemos é um robô frágil, que é violentado por um humano muito maior e mais forte, que só mais tarde percebe que aquela máquina estava roubando leite de sua loja porque estava alimentando filhotes de gato. Em outros casos, como "Blade Runner", "Ex Machina" ou mesmo "Ghost in the Shell", somos constantemente convidados à ambiguidade dos robôs diante de sua absorção de qualidades e aspectos extremamente humanos ou que, talvez, representem com maior precisão e fidelidade aquilo que idealizamos como sendo o humano perfeito: moral, empático, racional, belo e imortal.

Em sua dissertação de mestrado "The Evolution of the robotic other in science fiction film and literature: from the age of the human to the era of the post-human", Gregory M. Humphrey disseca, justamente, essa questão ao longo da trajetória da ficção científica como gênero literário e cinematográfico a partir da peça "R.U.R.", do romance "Do Androids Dream of Electric Sheep?" de Philip K. Dick, e da série "Battlestar Galactica", sendo então que em cada obra o robô é visto de uma maneira distinta, sendo que em Dick eles são "mais humanos que os humanos", mas em "Battlestar Galactica", estes são o "outro robótico" assustador e ameaçador.

Humphrey destaca que, ao contrário do Outro tradicional, isto é, outras pessoas que não nós, o Outro robótico é literalmente um Outro imaginário – por mais que existam características humanizantes, ele é, em última instância, não-humano. Mas assim como na mitologia havia arquétipos, como Prometeu, que nos faziam pensar sobre histórias humanas, a ficção científica também pode ser a nossa mitologia do mundo moderno, como defende Humphrey a partir das reflexões feitas pela escritora Ursula Le Guin em "Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction".

Ao se transformar em um estereótipo, um arquétipo, o Outro robótico consegue tornar os elementos a serem discutidos mais transparentes e precisos, de modo que o autor possa usá-lo para "ensinar sua audiência a se concentrar na necessidade de superar essas diferenças e abraçar as similaridades, e trabalhar no desenvolvimento de uma civilização mais tolerante e inclusiva, uma que é receptível à alteridade em vez de usá-la como base para perseguição", como descreve Humphrey. Ou, ainda de acordo com as palavras de Le Guin:

Se você nega qualquer afinidade com outra pessoa ou tipo de pessoa, você a declara completamente diferente de você – assim como homens fizeram às mulheres, e uma classe fez a uma classe, e uma nação fez a uma nação – você pode odiá-la, ou idolatrá-la; mas em qualquer caso você negou a igualdade espiritual e sua realidade humana. Você a transformou em uma coisa, na qual a única possível relação é a relação de poder. E, portanto, você fatalmente empobreceu sua própria realidade. Você, de fato, alienou a si mesmo.

Não coincidentemente, LeGuin é autora de livros como "A mão esquerda da escuridão", na qual descreve a tentativa de um humano em compreender uma civilização alienígena do planeta Gethen, a qual é humana, mas que se desenvolveu de modo que não possuem gênero senão em um determinado período de fertilidade no qual podem, dependendo das circunstâncias, desenvolver órgãos sexuais femininos ou masculinos temporariamente. Para além do choque de cultura entre diferentes civilizações, o que fica mais evidente é como o protagonista Genly Ai tem dificuldade em não conseguir classificar os gethenianos como homens ou como mulheres e, a partir disso, pressupor sua identidade a partir do gênero.

Em "Detroit: Become Human", jogo lançado pela Quantic Dream em 2018, o que vemos é um futuro não tão distante no qual temos androides realistas que causaram desemprego massivo na sociedade americana, a ponto de alguns países adotarem leis anti-robô. Assim como visto no curta "No Robots", aqui a narrativa interativa nos faz conhecer o universo de Detroit a partir da perspectiva de três androides: um detetive, um cuidador de idosos e uma babá. Uma das cenas que mais ganhou repercussão e polêmica nos materiais de divulgação foi aquela em que a robô Kara é confrontada pelo comportamento violento de seu dono perante a filha, uma criança. Nesse caso, é papel do jogador escolher se ele deve intervir ou se deve permanecer alheio à situação e, dependendo da escolha, pode ser que o jogador nem possa mais seguir o jogo a partir da narrativa da personagem.

Por se tratar de um formato interativo, "Detroit: Become Human" não apenas expõe a metáfora do Outro robótico a partir de diferentes perspectivas (o imigrante que está roubando seu emprego, a boneca erótica pronta para realizar suas fantasias, a mulher submissa e mãe perfeita etc) como também deixa nas mãos do jogador, portanto da audiência, as decisões a serem tomadas e as consequências a serem manejadas conforme a escolha a ser feita. E é nesse sentido que o criador do jogo, o diretor David Cage, diz que "Detroit" não é uma história de robôs, mas sim uma história sobre humanos, mas sublimada na figura metafórica do robô.

Nesse sentido, é como a escritora Margaret Atwood, autora de "Handmaid's Tale", defende: a ficção científica não é sobre o futuro, mas sim sobre o presente – um presente suspenso no tempo e, portanto, transformado em um estereótipo assim como todos os personagens arquetípicos que transitam aquela narrativa. Curiosamente, durante o período do regime militar no Brasil, diferentes autores de literatura mainstream se utilizaram da ficção científica e outras literaturas de gênero como forma de tratar dos assuntos que, de forma mais literal, não seriam capazes por conta da censura: é o caso de contos como "Seminário dos Ratos", de Lygia Fangudes Telles, "Fazenda Modelo" de Chico Buarque e o romance "Não Verás País Nenhum" de Ignácio Loyola Brandão que, de certo modo, possuíam inspiração latente nos romances "1984" e "A Revolução dos Bichos" de George Orwell, como defende Everton Lopes Batista em artigo para a Folha de S.Paulo.

Um desdobramento disso são as antologias "Resist: Tales From a Future Worth Fighting Against" e "If This Goes One" ou mesmo "A People's Future of the United States", editado por Victor LaValle e John Joseph Adams. Segundo Adams, sua ideia foi trazer pessoas para construir cenários de futuro que possam nos ajudar a voltar à normalidade após a era Trump. Dentre os temas abordados, estão inclusas questões como sexo e resistência política, redes sociais, polarização e, como não poderia deixar de ter, metáforas. Contudo, o que o escritor Tobias S. Buckell explica é que, apesar de termos esse consenso de que a ficção científica tradicionalmente é mestre em usar metáforas para mergulhar em problemas como raça, poder, estrutura e história, nem todos os leitores e fãs do gênero estavam realmente entendendo o ponto ou aquilo que o autor queria dizer: "Em outras palavras, você precisava ser mais literal e dizer, 'isso é o que eu estou tentando dizer'. Porque eles estavam olhando para a metáfora de um alienígena que é impotente e isolado da sociedade – e com a qual essa sociedade estava sendo racista, coisas do tipo – e aí quando eles terminassem a história, eles diriam, 'coitado daquele alienígena', e eles nunca iriam fazer uma conexão implícita."

Em nosso presente pós-moderno, no qual até mesmo o formato da Terra é questionado, as metáforas podem exercer um papel perigoso se beirarem a uma subjetivação grande demais para ser absorvida pelo público. Até mesmo obras mais literais como "Admirável Mundo Novo" já chegaram ao ponto de se tornarem não mais uma distopia, mas quem sabe até uma utopia na qual finalmente poderíamos alcançar equilíbrio da nossa saúde mental com uma simples solução como a pílula do Soma? Mais contemporâneo ainda é o exemplo do filme "Vingadores: Infinite War", com o qual diferentes fãs se sentiram identificados com o personagem Thanos que, apesar de ser retratado pura e simplesmente como um vilão, foi interpretado como razoável quanto ao seu desejo de exterminar metade da humanidade.

Em outras palavras, ainda que a metáfora tenha outrora servido como uma fuga da censura ou como uma ferramenta de melhor visualização da mensagem a ser passada pelo autor ao transformar personagens e cenários em arquétipos, hoje, em tempos de pós-verdade e notícias falsas, autores podem se ver em um fogo cruzado no qual a realidade é mais assustadora que a ficção. Seria, então, o momento de criar uma ficção científica mais positiva? Ou então, ao menos, que nos ajude a percorrer o caminho de volta à normalidade após chegarmos a esse ponto em que nos encontramos mundialmente, hoje.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.